![]() むし歯・歯周病・顎関節症の治療を行っています。

むし歯・歯周病・顎関節症の治療を行っています。

一般歯科ご案内

・むし歯・歯周病の治療・定期検査・歯石除去

・歯みがきのお話・予防のためのお話

・審美歯科(歯と同じ色のものをつめる・かぶせる)

保険でも白いつめもの・かぶせものができます

お気軽にご相談下さい。

*保険でできるところが増えました(2024/1月より)

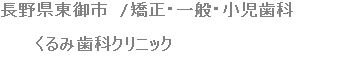

CAD/CAM冠Ⅲ 第一大臼歯 ✡適用条件 上下顎両側の第二大臼歯がすべて残存していること

CAD/CAM冠V(PEEK冠) 大臼歯(第一、第二、第三大臼歯)✡条件なし 色は1種類のみ

例(金属のつめものを白いつめものにやり直しました)

例(保険適用の白い「かぶせもの」CAD/CAM冠Ⅲ)

歯周病はよくなります。次の2枚の写真は同じ人です。

歯周病とは

歯周病は以前は歯槽膿漏(しそうのうろう)といわれていました。 これは「歯槽(歯肉)から膿が漏れる」という症状を表したもので正式な病名は辺縁性歯周炎といいます。 歯のまわり=歯周(歯肉や骨)が病気になった状態です。歯がぐらつき、歯肉から膿が出てきます。 最後には歯が抜け落ちてしまうという恐ろしい病気です。また1本にとどまらず口の中全体に広がっていきます。

歯周病はどうしておこるのでしょうか?

歯肉と歯の間にはポケットという2~3mmくらいのすき間があります。 歯磨きができていないと、このポケットに歯垢(プラーク)がたまります。歯垢は歯周病菌のすみかです。たまった歯垢がかたくなったものが歯石です。 歯石が歯肉のすき間を押し広げていきます。これが積み重なると歯肉が炎症をおこします。これが歯肉炎で、歯周病の第一歩です。 歯周病は結核やO157と同じく「歯周病菌」による感染症です。夫婦間感染が比較的多いこと、親が歯周病の場合、子どもに移る可能性があることがわかっています。

歯石ってなに?

歯垢(プラーク)が残ったままになっていると、唾液中のカルシウムとタンパク質がからみあって歯石になります。歯石は歯肉の上、歯周ポケットにたまっていき、歯周病の原因となります。歯磨きではとれません。歯科医院で定期的にとることをおすすめします。 下の写真は歯垢と歯石が両方ついています

歯周病の検査は?

・歯肉の検査 歯周ポケットの深さをはかります。炎症のあるところは少し押されるような痛みを感じる場合があります。 ・レントゲンの検査 歯肉の下にある歯槽骨は肉眼では見えないので、レントゲン撮影をして調べます。

歯周病はどのように進んでいくの?

①歯肉が赤く腫れ、歯を磨くと出血する. ②ポケットが深くなりそこから出血したり膿みが出たりして口臭を感じる. ③ポケットの炎症が慢性化し、歯槽骨が先端部より溶けてくる。口臭もあり歯が浮いた感じがする。 強くかむと痛む。歯がぐらつく。 ④根を支えている歯槽骨がほとんど溶けてしまい歯のぐらつきがひどい。硬い物は食べられない。

歯周病の治療は?

・①②の状態 歯石をきれいに取って正しいブラッシングをすることで治すことができます。 歯肉だけの炎症=歯肉炎の状態を放置しておくと症状はますます悪化しし歯周炎へとすすんでいきます。 ・③④の状態 歯周ポケットも6~8mmと深い場合が多いので深い所に歯石がついています。 深いところについている歯石もきれいに取って正しいブラッシングをすることは基本的な方法です。 その他に一時的に薬を投与したり、グラグラしている歯を固定することがあります。 ぐらついている歯でも抜くというのは最終的な手段です。救える歯はできるだけ残すようにしましょう。 ムシ歯と違って、歯周病は激しい痛みがなくすすんでしまう場合が多いので、定期的に検診を受けることをおすすめします。

毎日ていねいに歯磨きをすることが治療

歯垢(プラーク)をきちんと落とすようていねいな歯磨きをすることが自宅でできる歯周病の治療です。 歯ブラシの当て方や方法は その方の歯の状態や歯肉の状態で、おすすめする方法が違いますので歯科衛生士が個別にお話いたします。 基本は *歯ブラシの持ち方は、鉛筆と同じようにもつ持ち方(ペングリップ)が最適。 磨くときの力をコントロールすることができます。 ぎゅっと強く握ると力が入りすぎて、歯肉を傷つけてしまったり 歯を削ってしまうことがあるので気をつけましょう。 *歯ブラシの毛の硬さは、どんなものでもプラークの落ち方はあまり変わりませんが 何ヶ月も同じ歯ブラシを使っていると、毛のコシがなくなり、プラークを落とすのに 時間がかかります。 1ヶ月を目安に交換をおすすめします。 歯肉が腫れていたり出血があったりする場合はやわらかい歯ブラシの方が良いことがあります。

気になるお口のにおい(口臭)について

お口のにおいは困りもの

自分のにおいを自分でチェックするのはとても難しい。

口と鼻は奥の方でつながっていて、鼻はにおいに慣れやすいので、口のにおいにも慣れてしまい、気づきにくいのです。

その一方で、他人のお口のにおいはとても気になります。

口臭の原因

![]() 口臭のいちばんの原因は「歯に残った歯垢(しこう)」です。

歯と歯肉の境目や、歯と歯の間がきちんと磨けていないと、残った歯垢が口臭となります。

口臭のいちばんの原因は「歯に残った歯垢(しこう)」です。

歯と歯肉の境目や、歯と歯の間がきちんと磨けていないと、残った歯垢が口臭となります。

![]() においのきつい食べ物、たとえば「にんにく、ネギ」などは食べた直後だけでなく翌日も口臭が強くなります。

においのきつい食べ物、たとえば「にんにく、ネギ」などは食べた直後だけでなく翌日も口臭が強くなります。

![]() 「タバコ、アルコール」も大きな原因となります。

「タバコ、アルコール」も大きな原因となります。

![]() 「歯周病で出血や腫れがある」場合も、血液や膿みの臭いが口臭となります。

「歯周病で出血や腫れがある」場合も、血液や膿みの臭いが口臭となります。

![]() 病的口臭は口の中に原因がある事が多いですが、内臓疾患や慢性鼻炎、蓄膿症などが原因の場合もあり、病気によってにおいが異なります。

病的口臭は口の中に原因がある事が多いですが、内臓疾患や慢性鼻炎、蓄膿症などが原因の場合もあり、病気によってにおいが異なります。

歯医者さんに行って治療をしても口臭が消えない、また口の中以外に原因があると言われたら、専門医で治療することも必要です。

生理的な口臭(病気ではない口臭)

口臭は朝起きた時がいちばん強いといわれています。

起床時の口臭は歯磨きや朝食をとることで予防・改善することができます。

規則正しい食生活、健康的な生活習慣を実行することで、唾液の分泌能力が向上し口の中の機能が改善します。

空腹時のにおい対策としてはコップ一杯程度の水をとることが有効です。お茶やコーヒーなどはかえって唾液を抑制してしまいます。

緊張・ストレスになった時は一瞬で口が乾燥します。また、ネバネバとした唾液になり口臭が発生します。

緊張をほぐしリラックスすることで改善できます。例えば、首をゆっくり回す、軽い屈伸運動、ゆっくりと水を飲む、息を鼻から大きく吸い、ゆっくりと口から吐くなどが有効です。

唾液は、口臭予防・改善にとても重要な働きをします。唾液には殺菌力があり、その殺菌力によって雑菌の繁殖が抑えられています。

唾液の分泌能力が落ちると口の中の自浄作用が低下し口臭が発生しやすくなります

口臭は年齢とも関係していて、年をとると新陳代謝が衰えて、唾液の分泌量が減少します。加齢とともに口臭が発生しやすくなります。

舌苔(ぜったい)

口臭と関係が深いのは舌です。舌を見ればある程度その人の健康状態がわかると言われるほどです。顔色と同じくらい体調や精神状態を表します。

綺麗なピンク色で健康な状態だと、舌が原因の口臭は心配ないと言えるでしょう。

口臭が気になる方は一度舌の状態をチェックし、舌の掃除を毎日の習慣にしてみましょう。

歯の汚れ=歯垢と同様に舌にも汚れがつきます。舌の表面についた白っぽい汚れを舌苔(ぜったい)といいます。

舌苔は口の中ではがれ落ちた頬の粘膜や血液成分、食べかすからできていて舌の中央奥のくぼんだ部分にたまりやすくなっています。

上の写真は黄色い丸の部分に舌苔がついています。

舌苔(ぜったい)と口臭

舌の表面はでこぼこしていて、細菌が住みやすい環境です。さらに舌の上には細菌のえさとなる食べかすや、はがれ落ちが粘膜などの汚れがあります。

口の中の細菌がこれらのえさを食べて腐らせ、においのもとなるガスを発生させます。

お口のにおいの原因となる物質はたくさんありますが主なものは卵の腐ったにおいのする硫化水素や野菜の腐ったにおいのするメチルメルカプタンといった硫黄化合物です。

これらが複雑に混ざって口臭になります。

歯みがきと一緒に舌をチェックして舌苔もお掃除しましょう。

舌ブラシの使い方

舌ブラシは歯に優しい構造になっていますが基本的に1日1回以上は使用しないでください。舌ブラシの使い過ぎは舌の細胞などを傷つけてしまいます。

また、力は入れず軽く舌をなぞる程度にしてください。

① 舌をできるだけ前に突き出します。

② ブラシを軽く持ち、鏡を見ながら舌の表面に当てます。

※この時あまり奥までブラシを入れると気持ち悪くなってしまうので注意してください。

③ 軽い力でゆっくりと前に引き出すようにして数回ブラッシングしてください。

④ 使用後は、ブラシをキレイに洗浄にして風通しの良いところに保管してください。

歯ぎしり・くいしばりついて

歯が浮いたように感じる、冷たいものがしみる

あごに痛みやだるさを感じる

歯やかぶせものが割れる、欠ける

歯がすりへる

などの症状がある場合は、歯ぎしり・くいしばり(上下の歯を強くかみしめるくせ)が原因かもしれません。

歯ぎしりとは?

食事や会話などとは別に、上下の歯を無意識にかみあわせることを歯ぎしりといいます。起床時や仕事や勉強の後などにあごがだるく感じる方は、気づかぬうちに歯ぎしり、くいしばりをしているかもしれません。

歯ぎしりの種類

歯ぎしりは以下の3つに分けられます。

1、グラインディング いわゆる歯ぎしりのことで、ギリギリと音をたてて強く歯をこすり合わせる習癖をいいます。 就寝中に発生することが多く、歯のすり減りが起こりやすいことが特徴です。

2、クレンチング 上下の歯を強くかみしめる(くいしばり)習癖をいいます。 音を立てることがないため周囲の人に指摘を受けることもないので、症状が出るまで気づきにくいでしょう。

3、タッピング 上下の歯をカチカチと連続的に速くかみ合わせる習癖をいいます。 上記の2つに比べると起こりにくいとされています。

歯ぎしりの原因

歯ぎしりの原因としては様々なものが考えられていますが、現在のところ根本的な原因については不明な点が多く、詳しいメカニズムはわかっていません。

かみあわせの異常や、あごの変位、治療で入れたかぶせものの高さが原因で歯ぎしりが起こる例は少なく、かみあわせが直接もたらす影響は少ないということがわかってきました。

他の原因としてくせ・習慣性や肉体的・精神的なストレス、遺伝、飲酒・喫煙との関係などが指摘されています。

特に睡眠中に歯ぎしりをしているときは、脳に刺激が与えられ、一時的に交感神経が活発になることがわかっており、ストレスを解消するために歯ぎしりをしているのではないかと、という説が有力です。

またアルコールやタバコ、カフェインを取りすぎると歯ぎしりが多くなることも知られています。

子どもにも歯ぎしりは見られます。歯がはえはじめたばかりの時期や、乳歯と永久歯の入れ替え時期に起こることがあります。

子どもの歯ぎしりは、あごや歯が本来収まる位置を決めるために起こっていると考えられています。成長とともになくなることが多いのであまり心配ありません。

歯ぎしりによる症状

●歯や人工物(かぶせもの)が割れる、欠ける、歯がすり減る

●歯が浮いたように感じる、ゆれる

●冷たいものがしみる

●あごに痛みやだるさを感じる、あごが開きづらいなど

歯ぎしりの治療について

治療法には様々なものがありますが、最も簡単な方法としては ナイトガードと呼ばれるマウスピースを装着することで、睡眠時の歯ぎしりの音や、歯やあごへの負担を減らします。 マウスピースは保険で作ることができます。

歯ぎしりの問題点

歯ぎしりにはむし歯や歯周病といったお口全体のトラブルだけでなく、体全体の不調につながる可能性が指摘されています。

寝ている間に歯ぎしりをすると、歯と歯が長時間こすり合わされるので、いつの間にか歯がすり減っていたり、欠けたりということがよく起こります。せっかく歯科治療で入れた詰め物やかぶせものがはずれたり、割れたりすることもよくあります。

また歯がすり減ることにより、冷たいものがしみるという知覚過敏の症状になったり、歯肉へのダメージから歯周病が進行しやすいといった危険性もあります。

歯ぎしりをする方は、常に歯を強くかみしめている傾向が強いので、あごに対する負担も大きくなります。そのため、あごが開きづらくなったり、あごに痛みやだるさを感じることもあります。

セルフチェック

ギリギリと音を立てる歯ぎしりだけでなく、無意識に歯をかみしめている行為も歯ぎしりに含まれます。このような場合、周囲の人にも気づかれにくく発覚が遅れることがあります。左記の症状がある場合は、歯ぎしり・くいしばりをしていないかご自身で気をつけてみることも必要でしょう。

ストレスが原因かもと思われる場合には、マウスピースなどの治療に加えて、日頃からストレスを軽減することが何よりも重要です。眠る前にリラックスする習慣を作ったり、睡眠に悪影響を及ぼす飲酒や喫煙を控えるなど、改めて生活習慣を見直しみてはいかがでしょうか。

MRIを撮るのですが、口の中の金属は大丈夫でしょうか?

「歯の治療で金属を入れてるけど、MRI撮っても大丈夫ですか?」とご質問をよく受けます。

MRIを撮るときに、歯科用金属で問題になるのは、①金属によって、MRIの画像が乱れる

②MRI撮影時、磁場によって金属が引き寄せられたり、発熱する ことが挙げられます。

金属には磁性がある金属と磁性がない金属があります。磁性がない金属であれば、MRIを撮影しても問題はありません。

通常、詰め物や被せ物、インプラントに使用する金属はパラジウム合金、金、白金、チタンなどは磁性がない金属ですので、MRIは問題ありません。

歯科で使用される金属で磁性がある金属は、ニッケルやコバルトクロムなどです。主に入れ歯に使用されることが多い金属ですが、MRI撮影時は外して撮影を行なう事が可能です。

まれに、被せ物に使用される事があります。

実際は、上顎の奥歯に磁性の金属を入れていなければ、頭部のMRI撮影時でも画像の乱れは起こりにくいと考えられます。

また、歯に固定がしっかり出来ている詰め物や被せ物であれば磁場によって外れたりする心配もないと考えられます。